Agrivoltaïsme : une nouvelle législation pour plafonner à 5 MWc la capacité des centrales solaires sur les exploitations agricoles

|

EN BREF

|

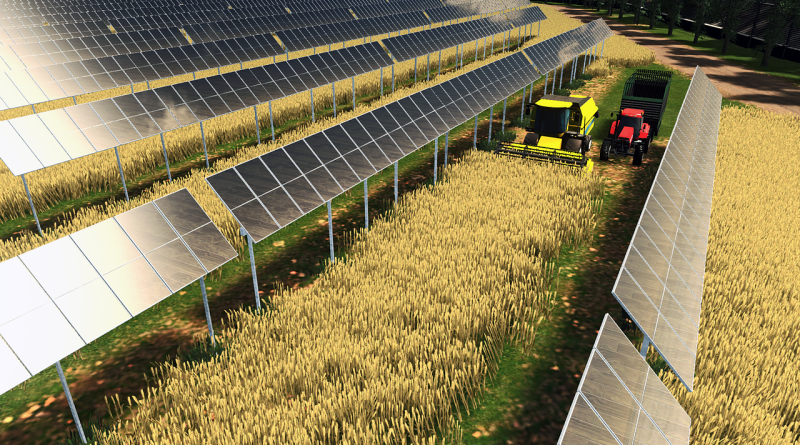

L’agrivoltaïsme s’impose progressivement comme une solution innovante, permettant de concilier la production agricole et la production d’énergie solaire. Toutefois, le développement de cette pratique soulève des questions autour de son encadrement législatif. Une nouvelle proposition de loi, visant à réglementer ce secteur, prévoit notamment de plafonner la capacité des centrales solaires à 5 mégawatts crête (MWc) par exploitation agricole. Cette mesure, qui suscite déjà de vifs débats, vise à assurer une répartition équitable de l’accès à cette technologie entre les agriculteurs tout en préservant l’intégrité des terres agricoles. À travers cette législation, l’objectif est de favoriser un développement durable de l’agrivoltaïsme en France, en prévenant les excès et en garantissant la viabilité des exploitations.

Développement de l’Agrivoltaïsme en France

L’agrivoltaïsme, qui combine agriculture et énergie photovoltaïque, émerge comme une solution prometteuse pour concilier production alimentaire et énergie renouvelable. La récente proposition de loi du député Pascal Lecamp, visant un développement raisonné de cette pratique, introduit plusieurs mesures clés. Parmi celles-ci, on trouve la création d’une contribution pour soutenir des projets favorisant l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques et l’transition agroécologique. De plus, il est proposé de limiter la puissance installée à un maximum de cinq mégawatts crête par exploitation agricole, afin d’assurer une répartition équitable des bénéfices de l’agrivoltaïsme entre les exploitants. Cette mesure vise à garantir que tous les agriculteurs puissent avoir accès à ces installations, sans nuire à la souveraineté alimentaire.

En parallèle, des régulations juridiques claires seront établies pour encadrer les relations entre les propriétaires fonciers et les producteurs d’énergie, afin de protéger les intérêts agricoles tout en permettant une utilisation durable des ressources. Par exemple, un droit de préemption pour les établissements publics permettra d’acquérir des terres destinées à des projets d’installations agrivoltaïques, réduisant ainsi les risques de spéculation foncière. Cette approche équilibrée intégrant les préoccupations environnementales et économiques pourrait transformer le paysage agricole français, en offrant une alternative viable face aux défis croissants du changement climatique et des besoins énergétiques.

Développement raisonné de l’agrivoltaïsme

Une proposition de loi, bientôt présentée à l’Assemblée nationale par le député Pascal Lecamp, vise un développement raisonné de l’agrivoltaïsme en France. Ce texte inclut quatre mesures significatives, dont la création d’une contribution destinée à soutenir des projets relatifs à la structuration économique des filières agricoles, la définition d’un seuil de puissance installée de cinq mégawatts crête par exploitation agricole, l’organisation juridique des conventions relatives à l’agrivoltaïsme et des baux ruraux, et l’instauration d’un droit de préemption pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) souhaitant investir dans les énergies renouvelables.

La nécessité de ces mesures repose sur la volonté de garantir une répartition équitable de l’agrivoltaïsme entre les différents exploitants agricoles, tout en répondant aux enjeux de souveraineté alimentaire et d’autonomie énergétique. Par exemple, en limitant la taille des installations à 5 MWc, le texte entend éviter une concentration excessive d’infrastructures sur les mêmes sites, ce qui pourrait nuire à la biodiversité et à l’usage des terres agricoles. Toutefois, certaines critiques soulèvent des interrogations quant à l’efficacité de cette mesure, notamment en ce qui concerne la possibilité de contournement de cette limite par des fractionnements de projets. Ce cadre pourrait ainsi nécessiter des ajustements dans le futur pour limiter tout effet indésirable sur le territoires agricoles.

Le nouveau cadre juridique autour de l’agrivoltaïsme s’accompagne également d’une attention marquée envers la préservation de l’environnement. Il crée un équilibre entre la production d’énergie renouvelable et la vocation agricole des sols concernés. Un décret publié en avril 2024, par exemple, stipule que la couverture des sols par des panneaux photovoltaïques est limitée à 40 %, ce qui permet de conserver des espaces dédiés à l’agriculture. En somme, ces initiatives visent à tracer une voie harmonieuse entre la nécessité de produire de l’énergie et la préservation de nos ressources agricoles pour les générations futures.

Pour plus d’informations sur les législations récentes concernant les énergies renouvelables, consultez cet article sur la loi du 10 mars 2023. Un décryptage détaillé des implications du cadre juridique actuel sur les installations agrivoltaïques est également disponible ici.

Le Développement de l’Agrivoltaïsme en France

Une Vision pour l’Avenir de l’Agriculture

L’agrivoltaïsme, qui combine agriculture et énergie solaire, se présente comme une solution prometteuse pour répondre à des défis environnementaux croissants. Cette approche novatrice permet d’exploiter les installations photovoltaïques tout en préservant et en intégrant l’agriculture. Par exemple, des exploitations agricoles dotées de panneaux solaires parviennent non seulement à produire de l’électricité mais aussi à cultiver des plantes en dessous, profitant ainsi de l’ombre des panneaux, ce qui améliore la rendement agricole.

Des témoignages d’agriculteurs ayant adopté cette combinaison montrent qu’ils ont constaté une réduction de l’évaporation des sols, ce qui permet une meilleure gestion de l’eau, surtout dans les zones soumises à des stress hydrique. Les résultats des études de cas révèlent également que les agriculteurs qui pratiquent l’agrivoltaïsme bénéficient d’une diversification de leurs revenues, ce qui les rend plus résilients face aux fluctuations des prix des produits agricoles.

- Adaptation au changement climatique : Les installations agrivoltaïques peuvent contribuer à l’adaptation des pratiques agricoles face aux effets du changement climatique.

- Optimisation des surfaces agricoles : Ce modèle permet de maximiser l’utilisation des terres sans empiéter sur de nouvelles surfaces agricoles.

- Soutien à la biodiversité : Les projets agrivoltaïques préservent les habitats naturels tout en favorisant le développement durable.

- Engagement communautaire : De nombreuses initiatives agrivoltaïques incluent des partenariats avec des collectivités locales, renforçant ainsi le lien entre agriculture et énergie.

Les avantages et les défis de l’agrivoltaïsme dans le cadre légal actuel sont également des points cruciaux à discuter. Par exemple, la récente proposition de loi qui propose de limiter la puissance installée à 5 MWc par exploitation a suscité de nombreux débats. Ce cadre pourrait être un point de départ pour encourager de futures évolutions réglementaires favorables ici ou des discussions enrichissantes sur le partage de la valeur agrivoltaïque, qu’on peut approfondir ici.

Une Proposition de Loi pour l’Agrivoltaïsme en France

Une nouvelle initiative législative visant à promouvoir le développement raisonné de l’agrivoltaïsme est attendue à l’Assemblée nationale, portée par le député Pascal Lecamp. Cette proposition de loi se compose de quatre grandes mesures, qui visent à améliorer le cadre juridique actuel entourant l’agrivoltaïsme. Parmi ces mesures, on retrouve la création d’une contribution pour la structuration économique des filières agricoles, l’établissement d’un seuil de puissance maximum de cinq mégawatts crête par exploitation, l’élaboration d’un régime juridique concernant les conventions liées à l’agrivoltaïsme ainsi qu’un droit de préemption pour les établissements publics de coopération intercommunale.

Résumé des mesures proposées

- Création d’une contribution pour les projets liés à la biodiversité et à l’adaptation aux changements climatiques. Cela vise à financer diverses adaptations nécessaires au secteur agricole dans le cadre de la transition agroécologique.

- Limitation de la puissance installée à cinq mégawatts crête par exploitation agricole, afin d’assurer une répartition équitable de ces installations sur le territoire.

- Élaboration des conventions-cadres, spécifiant les relations entre propriétaires fonciers, exploitants agricoles et producteurs d’énergie, tout en garantissant la protection des intérêts agricoles.

- Institution d’un droit de préemption pour permettre aux intercommunalités d’acquérir des terrains pour de futurs projets d’installations agrivoltaïques, contribuant ainsi à la régulation du marché foncier.

Détails des articles au sein de la proposition de loi

La proposition de loi comprend deux titres principaux dont l’un se concentre sur le partage de la valeur agrivoltaïque et l’autre sur la sécurisation juridique. Chaque article détaille les mesures spécifiques, comme la nécessité d’un cahier des charges pour encadrer les relations entre les divers acteurs impliqués. On souligne également l’importance de garantir que les exploitations agricoles maintiennent leur viabilité économique tout en accueillant des installations photovoltaïques.

En parallèle, deux articles précisent les modalités de financement et de régulation des projets agrivoltaïques, permettant ainsi de mieux encadrer votre développement tout en préservant les besoins alimentaires et énergétiques de la société. Ces réformes s’inscrivent dans une dynamique actuelle d’écologie intégrative, où les enjeux économiques se mêlent aux responsabilités environnementales.

Une proposition de loi a été élaborée pour formaliser un plafond de capacité de cinq mégawatts crête pour les installations agrivoltaïques sur les exploitations agricoles. Cette initiative, présentée par le député Pascal Lecamp, vise à introduire un cadre légal plus clair pour le développement de l’agrivoltaïsme tout en encourageant la durabilité au sein des pratiques agricoles.

Les quatre articles principaux de la loi touchent à divers aspects tels que la création d’une contribution territoriale, l’établissement d’un seuil de puissance, la création d’une convention-cadre pour l’articulation entre agrivoltaïsme et baux ruraux, ainsi qu’un droit de préemption pour les établissements publics. Chacune de ces mesures cherche à harmoniser l’exploitation des terres agricoles avec les besoins croissants en énergies renouvelables.

En somme, cette législation représente une avancée significative dans le domaine de l’agrivoltaïsme, combinant transition énergétique et sécurité alimentaire. L’impact de ces mesures sur le développement futur de l’agrivoltaïsme en France, notamment en matière de réglementation, mérite une attention particulière afin de naviguer habilement entre les impératifs écologiques et économiques.